Labor insurance administration agency

労働保険事務代行

- 労働保険の事務手続き

- 労災保険について

- 労災保険とは

- 労災保険の給付の種類

- 労災保険 事務手続きの流れ

- 雇用保険について

- 雇用保険とは

- 雇用保険に必要な事務手続き

- 雇用保険 事務手続きの流れ

- 求人に関する手続き

労働保険の事務手続き

はたらくを身近で支えます!

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもので、法人・個人を問わず、従業員(パート・アルバイト含む)を1人でも使用している事業主(農林水産業の一部を除く)は必ず労働保険に加入することが法律により義務づけられています。

当協会は、従業員が安心して働ける職場環境づくりと、事業主が安定した経営を行うためのお手伝いをさせていただくと共に、「貴社と従業員を守る」視点から最適かつ最善のサポートを目指しています。

労災保険について

労災保険とは

労災保険とは、従業員が業務上の事由または、通勤の途上において負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災従業員や遺族の方に必要な保険給付を行うものです。

しかしながらすべての業務中や通勤途上の負傷が労災と認定されるわけではありません。あくまでも業務の遂行性、通勤経路の逸脱の有無等を考慮し、総合的に判断されます。

労災と認められるケースも…!

業務災害

- 休憩中に階段を踏み外しての負傷

- 命令違反のマイカーでの出張中の被災

- 直行直帰の社員が駅へ向かう途中の事故

- 元請との親善野球中の負傷

- 強制参加の社内慰安旅行の帰りの負傷

通勤災害

- 禁止されたマイカー通勤での事故

- 帰宅の電車に遅れたため、飲酒後に負傷

- 入院中の夫の看病後、そのまま病院から通勤したときの負傷

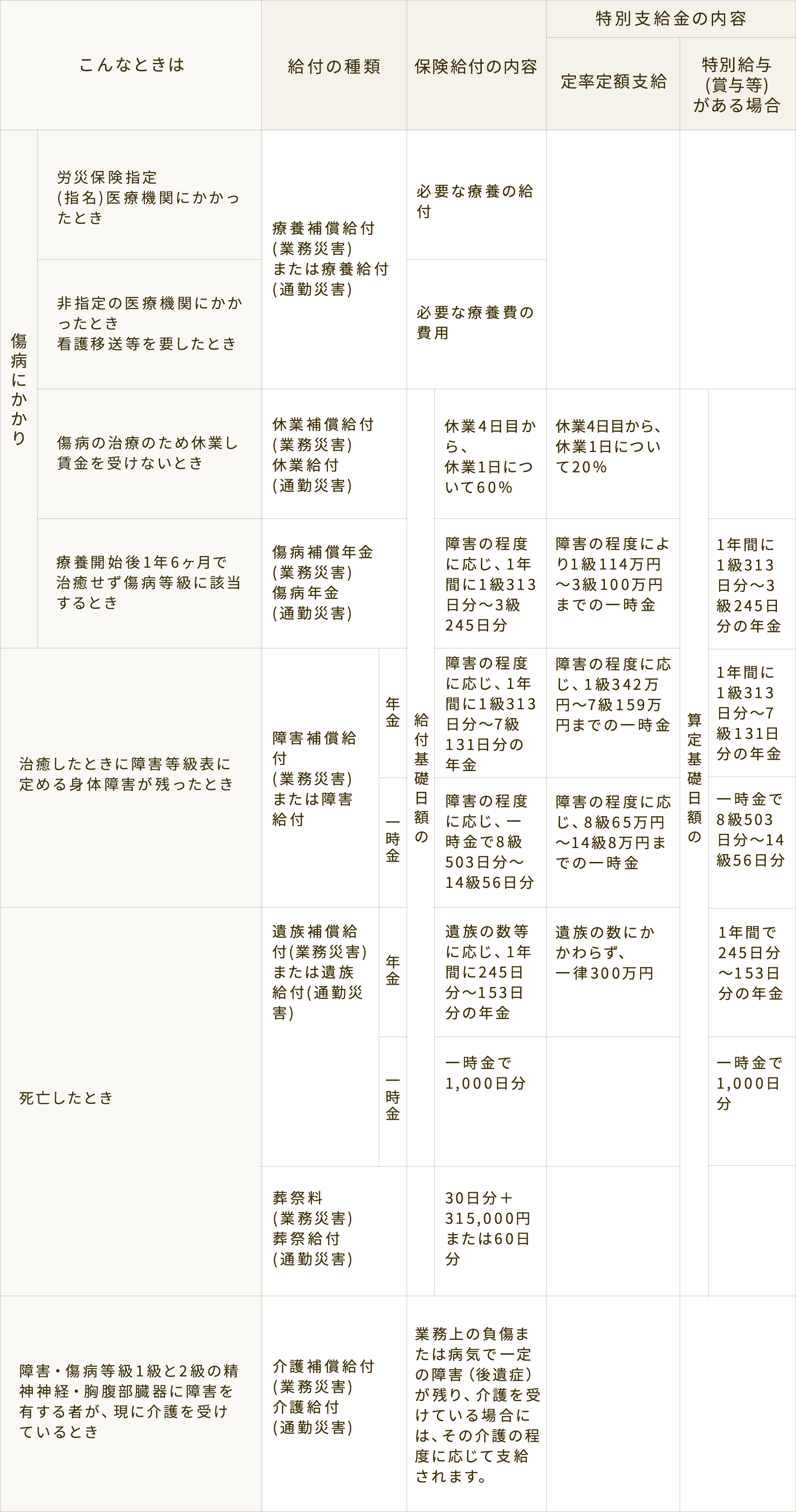

労災保険の給付の種類

労災手続きには必要書類、病院や監督署とのやり取りなど煩雑な手続きを要す場合が多々ありますが、労災と認定された場合、病院などにかかる治療費や、お仕事ができない期間の休業補償給付、死亡や障害などが残った場合は、遺族補償給付や障害補償給付など手厚い給付が受けられます。

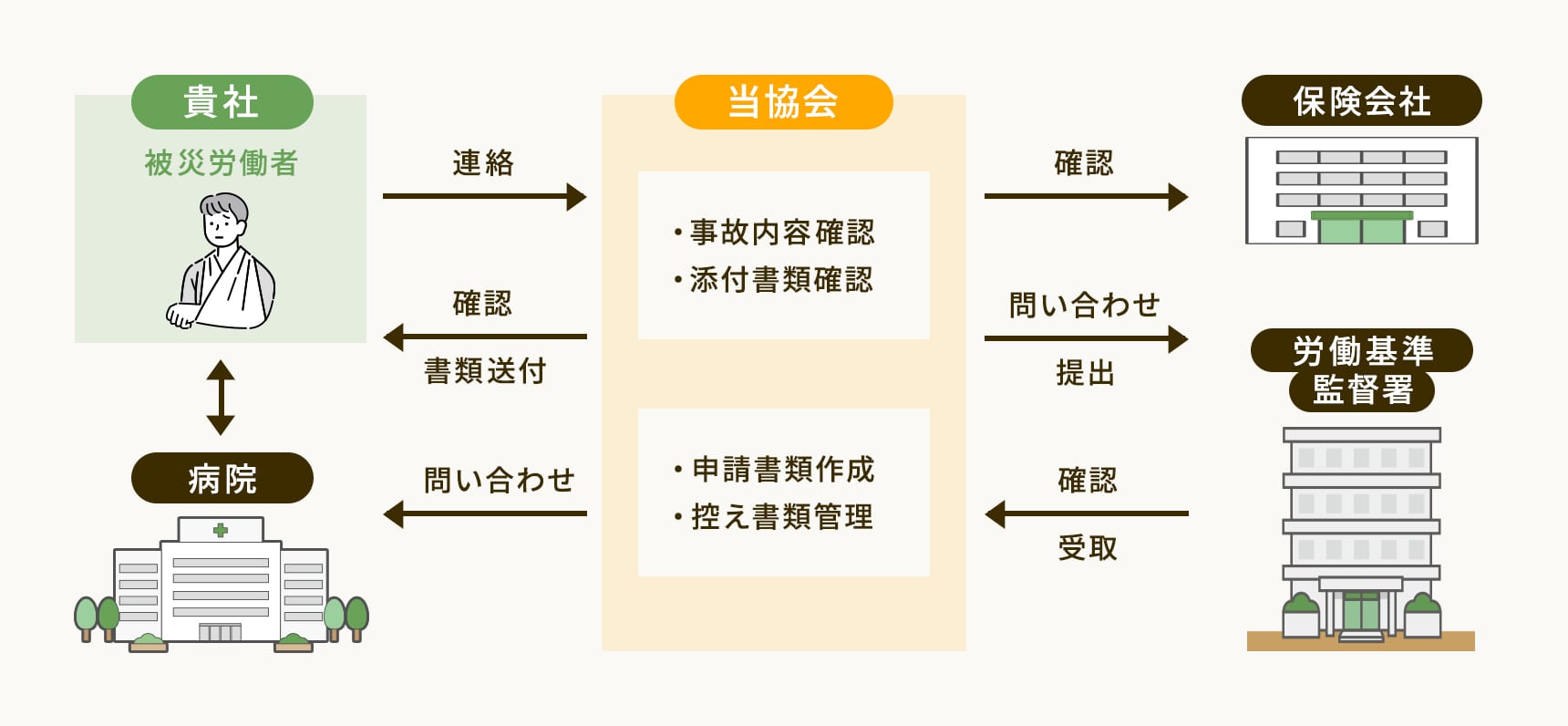

労災保険 事務手続きの流れ

当協会が迅速かつ正確に対応します!

事故状況ヒアリングから、事故再発防止策のアドバイスまで対応

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日9時~18時

06-6365-8723

雇用保険について

雇用保険とは

雇用保険とは、従業員が失業したときおよび、従業員について雇用の継続が困難となる事由が生じた時や従業員が自ら職業に関する教育訓練を受けたときに必要な給付を行って生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な保険給付を行います。

また、事業主に対しては、従業員の失業予防や能力開発向上、雇用の安定などを図るための各種助成金制度などがあります。

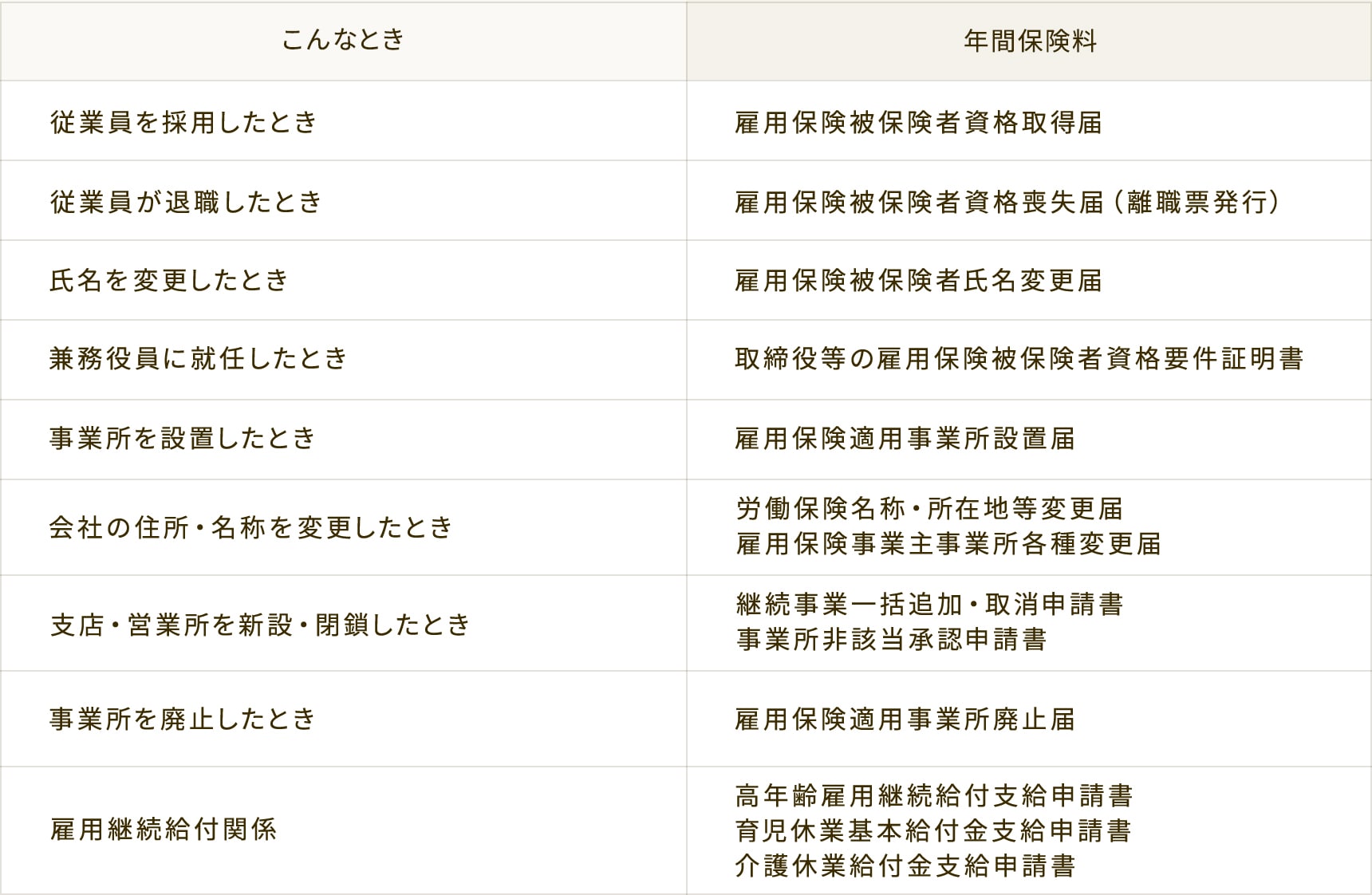

雇用保険に必要な事務手続き

失業保険は退職者本人が請求をして受給するものとして広く浸透していますが、高年齢継続給付金や育児休業基本給付金などは案外知られていないものです。「会社が教えてくれなかった」と従業員とのトラブルも少なくありません。受給できる給付のご案内や複雑な書類記入は、当協会にお任せください。

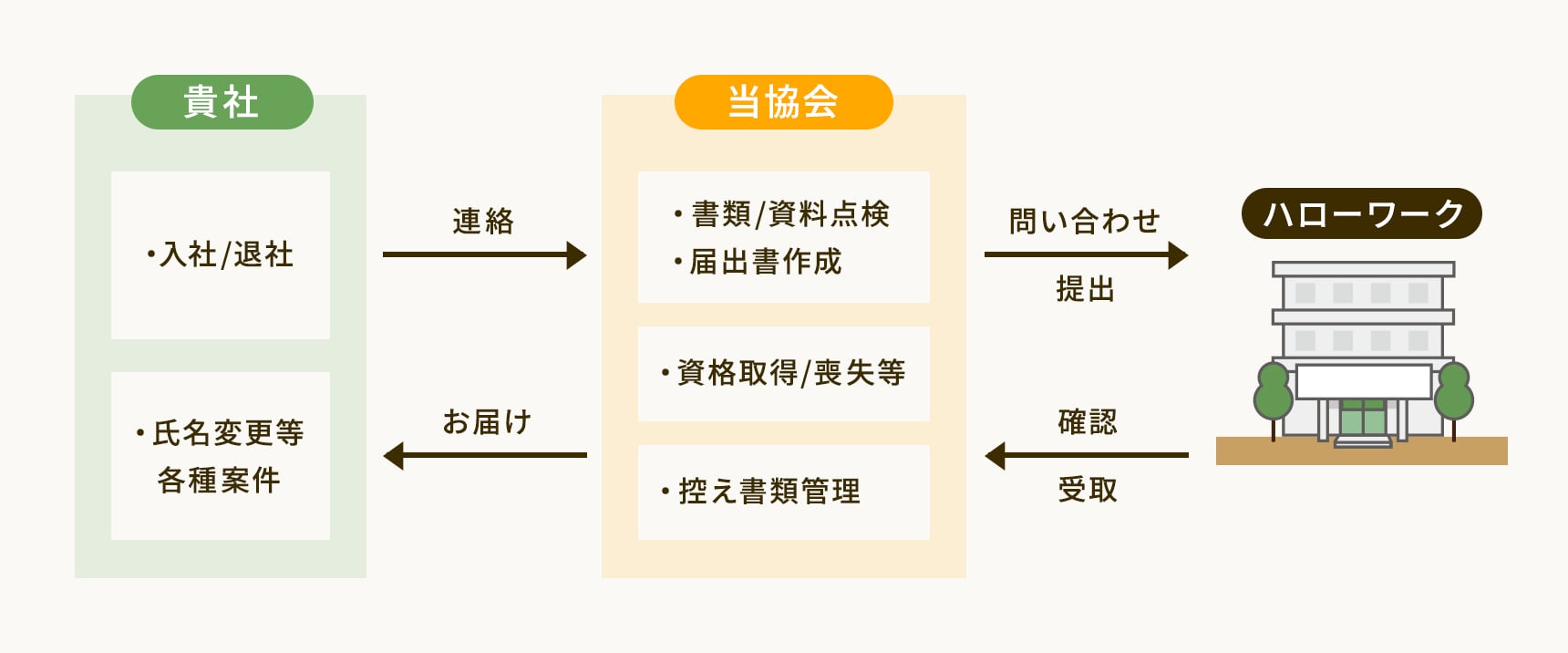

雇用保険 事務手続きの流れ

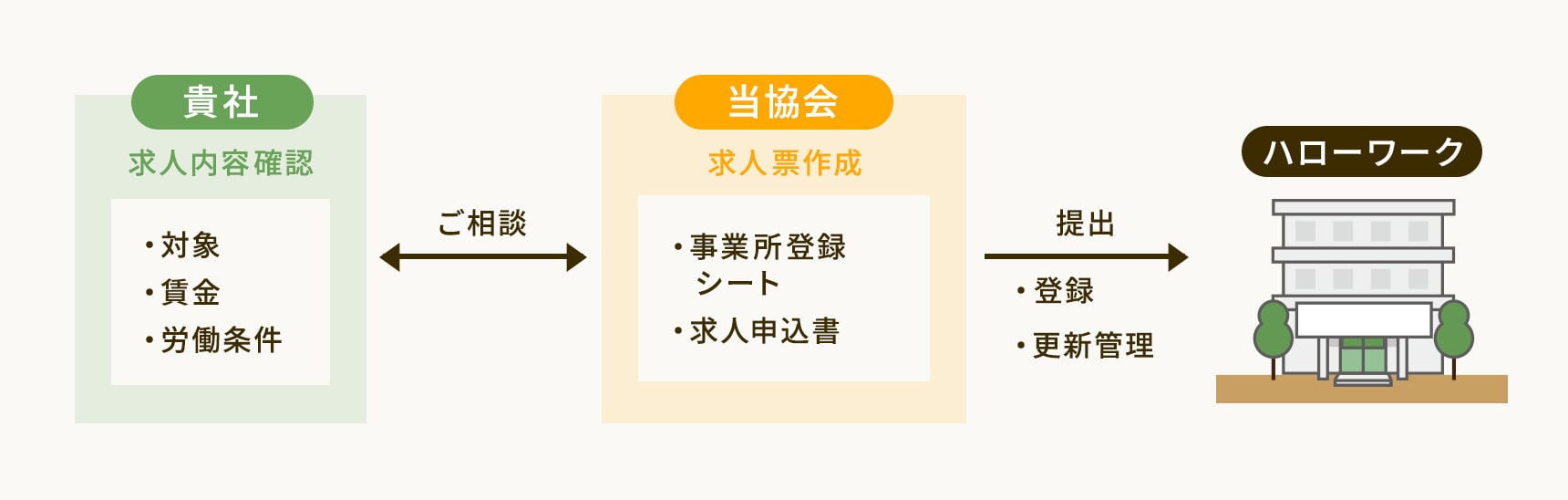

求人に関する手続き

ハローワークでの求人募集の手続きは、事業所登録シートなどの記載に意外と手間のかかるものです。

年間の休日数の設定や年齢制限の原則など、求人票の届出が手間とお考えの事業所も多いようです。当協会では労働条件や、賃金に関する相場などをご相談させていただき、貴社に合った求人票を一緒に作り上げていきます。

労災特別加入で

安全・安心な毎日を

Contact

信頼と実績のある当協会で

労災保険の特別加入に

申し込みませんか?

06-6365-8723